Trasduttore ad estensimetro

Principio di funzionamento.

In questi trasduttori si sfrutta la proprietà dei materiali piezoresistivi di variare la loro resistenza elettrica quando sono sottoposti a uno sforzo di trazione per allungarli o per comprimerli.

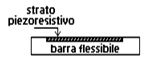

Un estensimetro viene costruito saldando un filo di materiale piezoresistivo sulla superficie di una barretta metallica, così che il filo può subire le stesse deformazioni che vengono impresse alla barretta stessa.

Se l'estensimetro è vincolato rigidamente ad un'estremità, quando all'altra estremità si applica una forza di taglio, dall'alto verso il basso, esso risente della flessione, provocando uno sforzo di trazione che tende ad allungare il materiale piezoresistivo. In questo filo si osserva una variazione della resistenza elettrica proporzionale alla forza applicata: ΔR = K·F. Viceversa se la forza di taglio è applicata dal basso verso l'alto, il materiale piezoresistivo risente di uno sforzo di compressione, e la sua resistenza varia di -ΔR = -K·F. Questo comportamento permette di impiegare gli estensimetri come trasduttori di una qualsiasi grandezza derivata da una forza: pressione, accelerazione, microspostamenti ecc...

Per stabilire l'intervallo di funzionamento del trasduttore, si osservi che uno sforzo di compressione fa diminuire la resistenza, mentre uno sforzo di trazione fa aumentare la resistenza. Si tratta cioè di un trasduttore che indica la direzione dello sforzo e la sua entità. Supponendo che la resistenza elettrica del filo, non sollecitato da nessuno sforzo, sia R, e che il filo può sopportare uno sforzo massimo, oltre il quale si deforma permanentemente, corrispondente ad una variazione massima ΔRM di resistenza, allora il range di misura si estende da R-ΔRM fino a R+ΔRM.

Tecniche di misura.

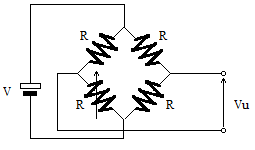

Per misurare resistenze incognite, si ricorre alla disposizione a ponte di Wheatstone.

Nel caso del trasduttore ad estensimetro si è interessati alla variazione ΔR della resistenza; cosicchè il ponte è formato semplicemente da quattro resistenze identiche chiuse a formare una maglia, una delle resistenze, però, è quella variabile del filo piezoresistivo (indicata con una freccia trasversale).

In questa maglia vengono poi ricavati due nodi: su due punti opposti, di unione delle resistenze, viene collegato il generatore di tensione, mentre sugli altri due punti si collega uno strumento ad elevata sensibilità, per misurare la tensione d'uscita, e ad elevata resistenza interna, per non assorbire corrente dal ponte.

Dallo schema risulta evidente che la tensione di uscita è nulla quando la resistenza del filo piezoresistivo è nella sua condizione di lunghezza normale, cioè quando l'estensimetro non è sollecitato da nessuno sforzo. Infatti, essendo le resistenze tutte uguali, per la simmetria del circuito, la tensione d'uscita è 0V. Quindi è necessario usare uno strumento ad elevata sensibilità perchè le variazioni che il filo subisce sono pressochè impercettibili.

Si calcoli la relazione tra la Vu e la variazione della resistenza del filo piezoresistivo; la corrente nel ramo destro è

mentre, supponendo che l'estensimetro sia sottoposto ad una forza di flessione e che quindi la resistenza del filo sia R+ΔR, la corrente nel ramo sinistro è

La d.d.p. di uscita del ponte è:

e supponendo che la variazione ΔR sia molto più piccola di 2R, allora nel denominatore è possibile trascurare ΔR rispetto a 2R, e si ha:

Il segno della tensione di uscita è associato alla direzione della forza che deforma il filo, il risultato ottenuto conferma che la relazione che esiste tra la forza applicata e la d.d.p. misurata ai capi del ponte è lineare, inoltre la sensibilità è proporzionale a V/(4R).

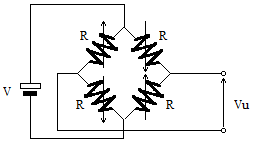

Per migliorare la sensibilità si usa un ponte in cui le resistenze sono tutte variabili e opportunamente disposte. Cioè nella barretta si depositano quattro strati come in figura:

In seguito alla forza applicata, la barretta si flette: la superficie superiore risente di uno sforzo di trazione, e la superficie inferiore di uno sforzo di compressione.

Elettricamente, i quattro elementi vengono collegati a ponte di Wheatstone in modo che sui rami opposti del ponte si trovano le due resistenze che subiscono un allungamento quando le altre due subiscono un restringimento e viceversa.

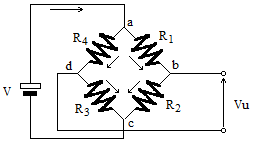

Si calcoli la tensione di uscita, nel caso generico in cui le quattro resistenze sono tutte diverse:

Si vede che quando il prodotto delle resistenze sui rami opposti è uguale (R2·R4 = R1·R3), la tensione d'uscita del ponte è zero. Questa condizione è verificata perchè le 4 resistenze sono tutte uguali.

Supponendo che, in conseguenza di una forza applicata alla barretta, e della relativa deformazione subita dagli elementi, le resistenze R1 e R3 si restringono, passando da un valore R, assunto a riposo, al valore R-ΔR, e che le resistenze R2 e R4 si allungano, passando dal valore R al valore R+ΔR, la tensione d'uscita vale:

Se la tensione di alimentazione è costante, allora la Vu è proporzionale alla variazione relativa della resistenza del filo piezoresistivo, che a sua volta è proporzionale alla forza applicata.

Anche in questo caso il trasduttore è lineare, ma la sua sensibilitÓ è diventata proporzionale a V/R, maggiore del caso precedente.

L'alimentazione del trasduttore si effettua con un generatore di tensione stabilizzato, che è un dispositivo in grado di erogare la corrente richiesta dal carico, riuscendo a mantenere costante la tensione fornita ai morsetti.

La tensione di uscita di un trasduttore non è sempre direttamente utilizzabile. Ad esempio la tensione di uscita prelevata dal ponte di Wheatstone è molto piccola e, con un normale strumento di misura non si riesce a rilevare, occorre perciò amplificarla; inoltre la costante di proporzionalità tra Vu e F non è nota, e non conviene calcolarla, si preferisce tarare lo strumento di misura sperimentalmente. Queste ed altre funzioni sono affidate al condizionatore di segnale.

Il condizionatore di segnale.

La misura di Vu consente di risalire all'intensità della forza applicata. Si osservi che, nel calcolare l'espressione di Vu, si era fatta l'ipotesi che la corrente che circolava attraverso la resistenza R1 era la stessa che circolava attraverso la R2.

Se lo strumento che misura Vu assorbe corrente, allora al nodo b (e analogamente al nodo d) si ha una diramazione di corrente; in questo caso allora l'ipotesi non è più vera e la relazione ricavata non vale più. A questo scopo si usa un amplificatore differenziale: un dispositivo caratterizzato da un'elevata sensibilità e da una elevata resistenza d'ingresso.

L'amplificatore differenziale fornisce in uscita una tensione che è proporzionale alla differenza delle tensioni applicate in ingresso. Un amplificatore è un dispositivo che riproduce in uscita lo stesso segnale applicato al suo ingresso, ma moltiplicato per il coefficiente di amplificazione. L'amplificatore differenziale contiene due tali amplificatori, aventi coefficiente di amplificazione uguale ma opposto, le cui uscite vengono poi sommate. Si realizza cioè la seguente operazione:

Se i guadagni A+ e A- dei due amplificatori sono uguali, è possibile scrivere:

Se all'ingresso dell'amplificatore differenziale vengono applicate due tensioni uguali, V1 e V2, ci si aspetta di avere in uscita una tensione nulla. Invece, poichè è impossibile costruire due amplificatori perfettamente uguali e simmetrici, uno dei due amplificherà il suo ingresso più dell'altro e si avrà una Vu diversa da zero.

Il costruttore fornisce due ingressi, detti 'offset null' (non mostrati nella figura), tra i quali si inserisce una resistenza variabile che opportunamente tarata, compensa le dissimmetrie tra i due amplificatori, consentendo di amplificare esattamente la differenza degli ingressi.

La regolazione viene fatta ponendo due tensioni uguali agli ingressi, e tarando la resistenza variabile in modo che la tensione d'uscita sia zero.

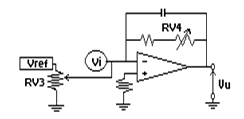

L'ultimo stadio del condizionatore di segnale è il filtro, la cui funzione fondamentale è quella di fissare la scala di conversione; si applica l'uscita dell'amplificatore differenziale al morsetto Vi dell'amplificatore filtro e si fissano i valori per lo 0 e per il Fondo scala sottoponendo l'estensimetro a dei valori campione.

Quando nessun peso è applicato al trasduttore, si regola il potenziometro RV3 fino a leggere Vu= 0; quando si applica un peso di 2 Kg si regola RV4 fino a leggere 200mV. La regolazione di RV3 serve a introdurre una tensione costante all'ingresso dell'amplificatore, che equivale a fissare lo zero del trasduttore quando, volendo misurare un peso, occorre sottrarre la tara; mentre il potenziometro RV4, variando il coefficiente di amplificazione, serve a regolare la pendenza della caratteristica, ovvero la scala di conversione.